日東社100年の歴史

第1章 初代 大西 廣松

― 日東社を創った男 ―

「おれのマッチ工場を作る」

その夢が日東社の原点となった

現在、日本のマッチの半分は、兵庫県姫路市で作られていると言う。

そんなマッチのメッカ 姫路市白浜地区で、草創期にマッチ関連事業を始めた28歳の男。

それが日東社創始者、大西廣松(ひろまつ)である。

「いつかおれのマッチ工場を作ってやる」

そんな野心を胸に、廣松は”マッチの箱”などを製造する工場を始めた。

1900年のことであった。

着実に近づく廣松の“夢”と

背後に迫り来る、逆風の嵐

17年がたち、廣松は小箱づくりのノウハウをしっかりと身につけていた。

そして、第一次世界大戦が始まって3年後の1917年、廣松は気の合った 同業者と共同出資で「山陽燐寸(さんようマッチ)製造所」を設立した。

「おれのマッチ工場」の夢は、着実に近づいていた。

大戦中、ヨーロッパのマッチ生産は減少。

それにより日本のマッチ輸出量は大きく増え、

マッチ業界は黄金時代を迎えていた。

廣松たちの山陽燐寸製造所もその波に乗り、業績を上げていた。

当時、最大の輸出先は中国。

中国国内では、マッチがほぼ生産されていなかったのである。

だが、風向きは変わるのであった ——————

世情によるマッチ業界の大打撃に

諦めない姿勢で設立した工場

中国がマッチを自国内で生産するようになったのだ。

また、減少していたヨーロッパのマッチ輸出量も、第一次世界大戦後再び増加した。

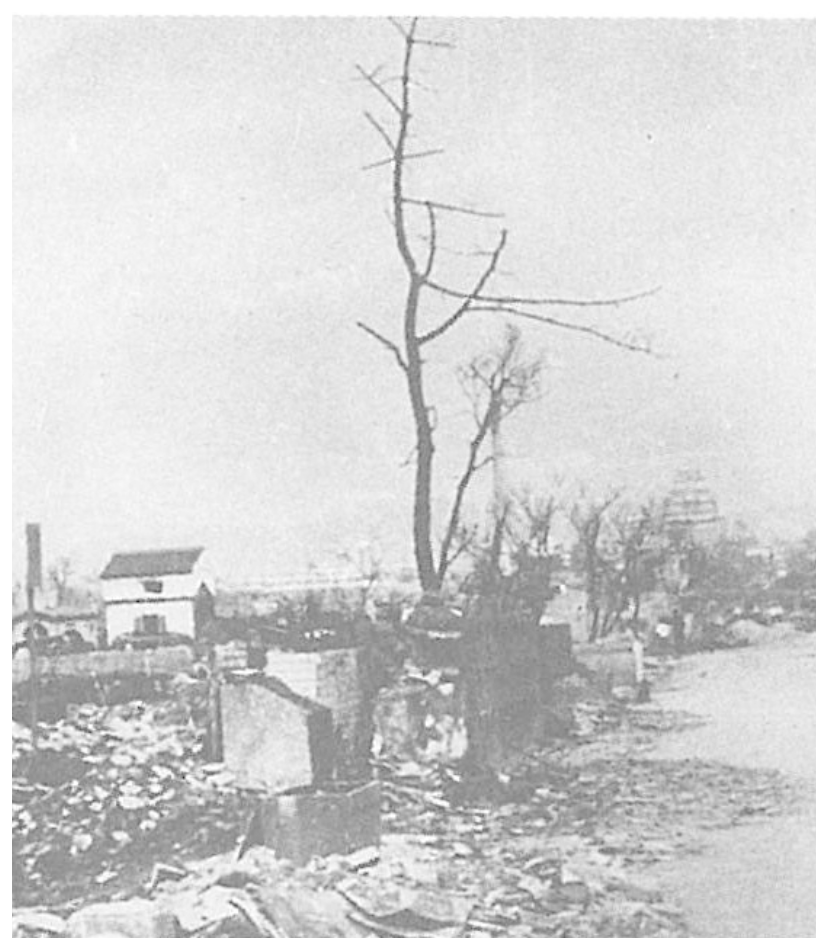

そして1923年、関東大震災が起こった。

国内の主な消費地である関東への輸送が困難になった。

マッチや小箱の材料価格も高騰し、国内外での逆風に、マッチ業界は大打撃を受けた。山陽燐寸製造所も例外ではなく、工場は閉鎖された。

—————— 会社設立5年目のことであった。

しかし、廣松はあきらめなかった。

閉鎖された山陽燐寸製造所の、的形(まとがた)工場を借りて、自らの会社「日東社燐寸製造所」を作ったのである。

海外市場における合併の波

おれのマッチ工場を作る ——————

1923年、大西廣松51歳。その夢はこうして達成された。

そして、ここが日東社の原点となった。

2年後、廣松の息子である貞三(ていぞう)が入社し、父の右腕として働き始めた。

楽な時代ではなかった。それでも二人は懸命に働いた。

このころ、国内マッチ業界は大きく揺れ、海外市場において日本のマッチは駆逐された。また、国内にも海外資本が入り、価格競争が激化した。

海外資本に勝つには、小さな各マッチ製造社がそれぞれ戦うのではなく、合併して資本力を大きく高めるしかない ——————

大きな合併の波が押し寄せたのだった。

工場を閉鎖していた山陽燐寸製造所にも、合併論が吹き荒れた。

この工場を借りて日東社燐寸製作所を運営していた廣松は、合併に強く反発した。

次代つなげたい夢と工場閉鎖

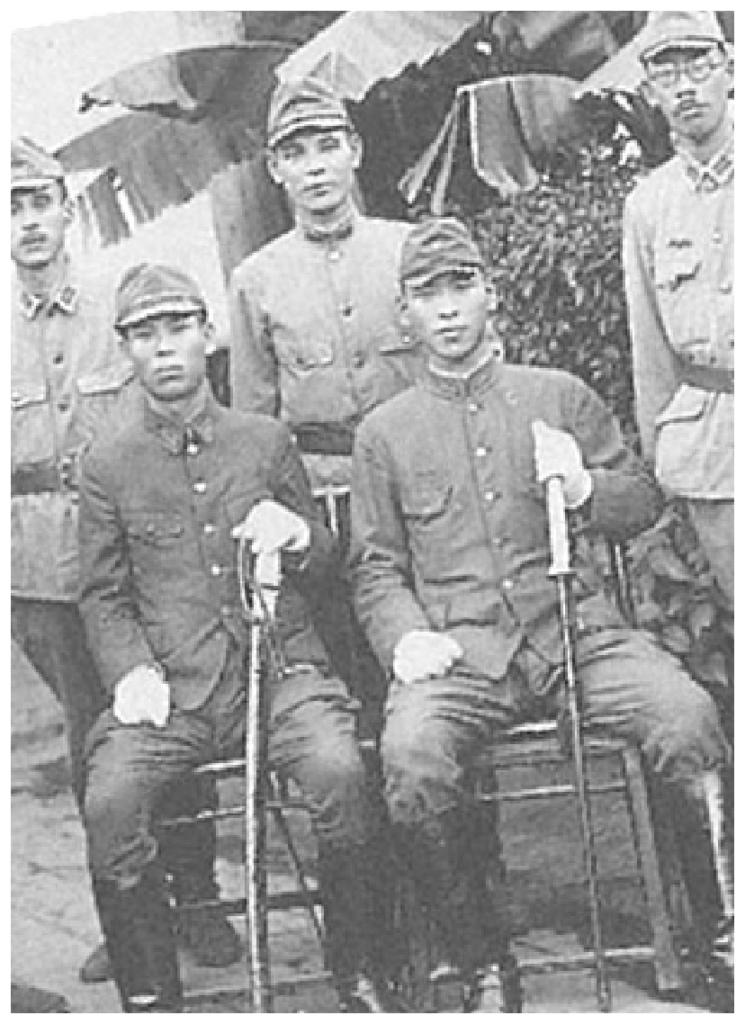

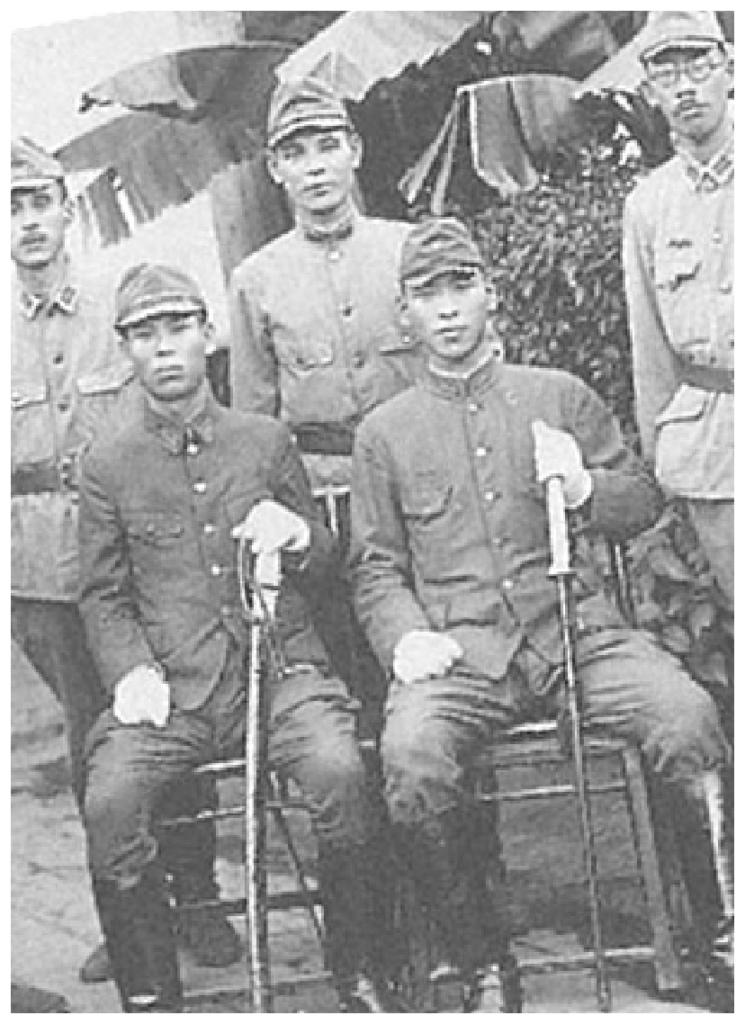

この3年前の1927年、20歳の息子・貞三は、幹部候補生として戦地に赴いていた。

「的形工場は、おれの個人経営。息子がおれの跡を継ぐんだ」

—————— この工場を、貞三に残したかった。

「おれの工場」を息子に残したい。

—————— 夢を次代につなげたい。

しかし、廣松の想いは、過半数の株主が合併に賛成したため、潰えた。

「合併しても、今まで通り工場は貸す」その言葉を信じ、合併後も廣松は全力で工場を経営した。そして、戦地から息子が戻るのを待った。

ところが、合併から数か月たったある日。

突然、廣松に工場の明け渡し要求が突きつけられた。

——— 当初の約束と違う!今まで通り的形工場を貸してくれると言っていた!

——— そんな契約は結んでいない。契約書があるなら見せてみろ。

・・・書面では、その約束は残されていなかった。廣松は心労から病に倒れ、日東社燐寸製造所は閉鎖されたのであった。

第1章 初代 大西 廣松

― 日東社を創った男 ―

現在、日本のマッチの半分は、兵庫県姫路市で作られていると言う。

そんなマッチのメッカ 姫路市白浜地区で、草創期にマッチ関連事業を始めた28歳の男。

それが日東社創始者、大西廣松(ひろまつ)である。

「いつかおれのマッチ工場を作ってやる」

そんな野心を胸に、廣松は”マッチの箱”などを製造する工場を始めた。

1900年のことであった。

「おれのマッチ工場を作る」

その夢が日東社の原点となった

着実に近づく廣松の“夢”と

背後に迫り来る、逆風の嵐

17年がたち、廣松は小箱づくりのノウハウをしっかりと身につけていた。

そして、第一次世界大戦が始まって3年後の1917年、廣松は気の合った 同業者と共同出資で「山陽燐寸(さんようマッチ)製造所」を設立した。

「おれのマッチ工場」の夢は、着実に近づいていた。

大戦中、ヨーロッパのマッチ生産は減少。

それにより日本のマッチ輸出量は大きく増え、

マッチ業界は黄金時代を迎えていた。

廣松たちの山陽燐寸製造所もその波に乗り、業績を上げていた。

当時、最大の輸出先は中国。

中国国内では、マッチがほぼ生産されていなかったのである。

だが、風向きは変わるのであった ——————

世情によるマッチ業界の大打撃に

諦めない姿勢で設立した工場

中国がマッチを自国内で生産するようになったのだ。

また、減少していたヨーロッパのマッチ輸出量も、第一次世界大戦後再び増加した。

そして1923年、関東大震災が起こった。

国内の主な消費地である関東への輸送が困難になった。

マッチや小箱の材料価格も高騰し、国内外での逆風に、マッチ業界は大打撃を受けた。山陽燐寸製造所も例外ではなく、工場は閉鎖された。

—————— 会社設立5年目のことであった。

しかし、廣松はあきらめなかった。

閉鎖された山陽燐寸製造所の、的形(まとがた)工場を借りて、自らの会社「日東社燐寸製造所」を作ったのである。

海外市場における合併の波

おれのマッチ工場を作る ——————

1923年、大西廣松51歳。その夢はこうして達成された。

そして、ここが日東社の原点となった。

2年後、廣松の息子である貞三(ていぞう)が入社し、父の右腕として働き始めた。

楽な時代ではなかった。それでも二人は懸命に働いた。

このころ、国内マッチ業界は大きく揺れ、海外市場において日本のマッチは駆逐された。また、国内にも海外資本が入り、価格競争が激化した。

海外資本に勝つには、小さな各マッチ製造社がそれぞれ戦うのではなく、合併して資本力を大きく高めるしかない ——————

大きな合併の波が押し寄せたのだった。

工場を閉鎖していた山陽燐寸製造所にも、合併論が吹き荒れた。

この工場を借りて日東社燐寸製作所を運営していた廣松は、合併に強く反発した。

次代つなげたい夢と工場閉鎖

この3年前の1927年、20歳の息子・貞三は、幹部候補生として戦地に赴いていた。

「的形工場は、おれの個人経営。息子がおれの跡を継ぐんだ」

—————— この工場を、貞三に残したかった。

「おれの工場」を息子に残したい。

—————— 夢を次代につなげたい。

しかし、廣松の想いは、過半数の株主が合併に賛成したため、潰えた。

「合併しても、今まで通り工場は貸す」その言葉を信じ、合併後も廣松は全力で工場を経営した。そして、戦地から息子が戻るのを待った。

ところが、合併から数か月たったある日。

突然、廣松に工場の明け渡し要求が突きつけられた。

——— 当初の約束と違う!今まで通り的形工場を貸してくれると言っていた!

——— そんな契約は結んでいない。契約書があるなら見せてみろ。

・・・書面では、その約束は残されていなかった。廣松は心労から病に倒れ、日東社燐寸製造所は閉鎖されたのであった。

第2章 2代目 大西 貞三

― 日東社を復活させ、マッチ業界発展に尽力した男 ―

1929年、日東社燐寸製造所閉鎖の翌年、初代廣松の息子 貞三が除隊。

戦地から姫路に戻ってきた。

そこで貞三が見たのは、最大のピンチだった。

精力的に働いていたはずの父は重い病に倒れ、床に伏していた。

母方実家の養子に入った兄が、勤めていた銀行を辞め、一人工場再開に向け奔走している状態だった。

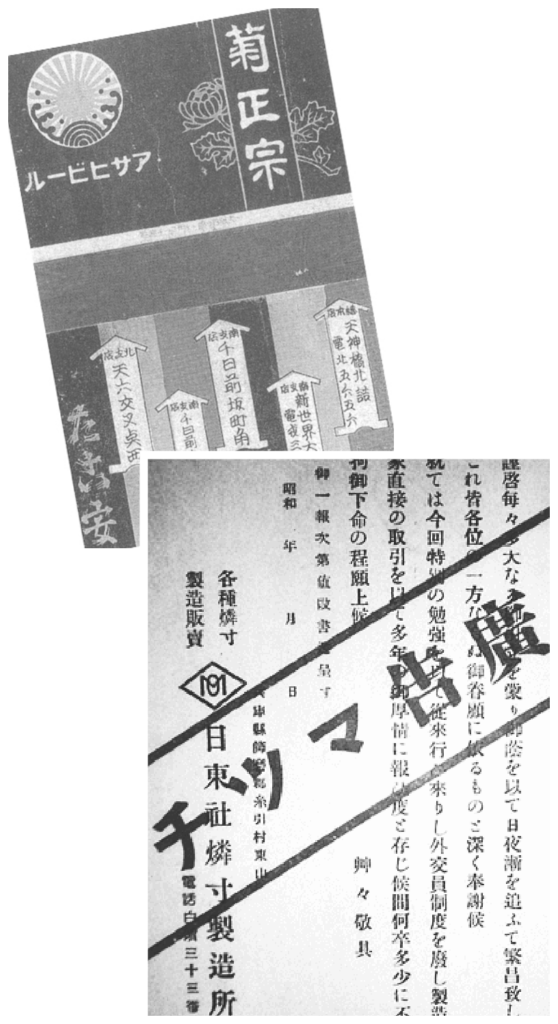

その頃、わかったことがあった。

「海外資本に対抗するため」だったはずの、山陽燐寸製造所の合併。

—————— その背後には、海外資本があった。

それを知った貞三と兄は考えた。

合併した大手と同じことをしても勝てない ——————

最大のピンチから

生き残るための道筋

おれたちが生き残る道、それは———

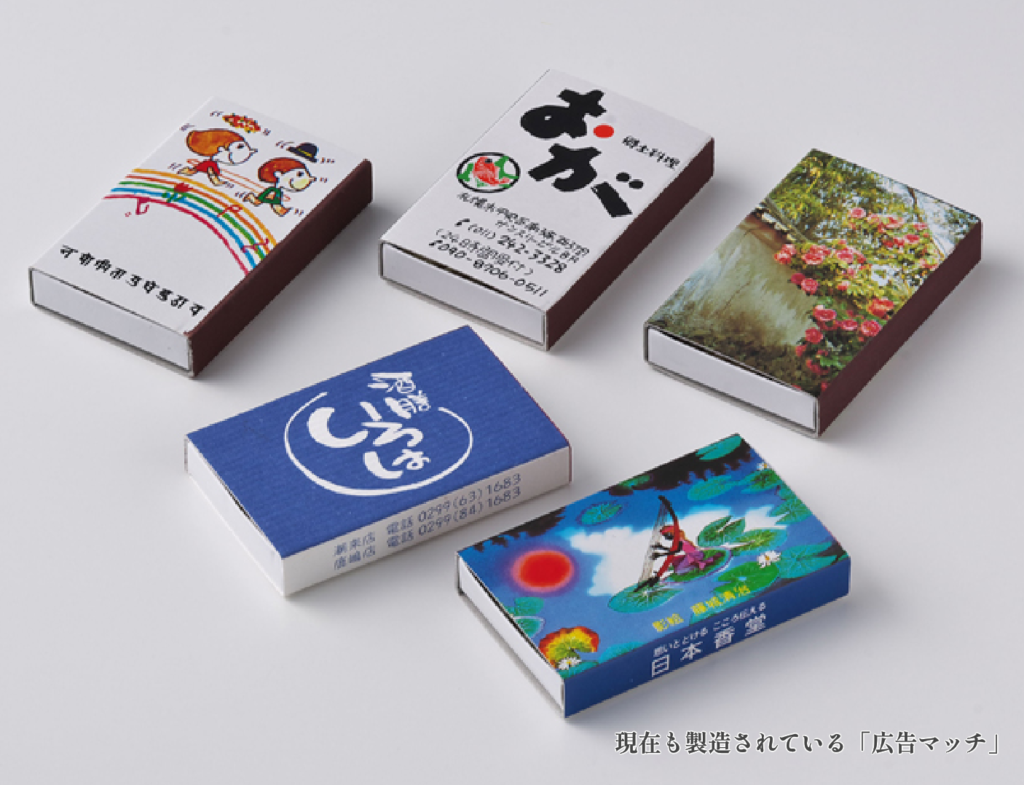

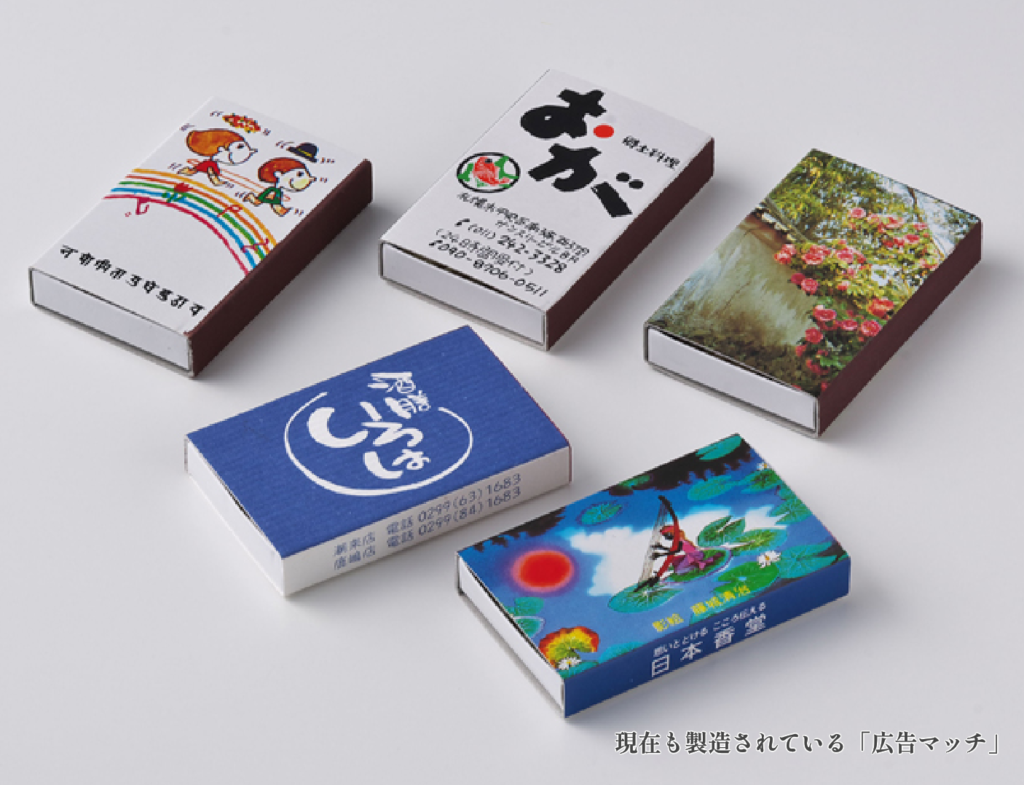

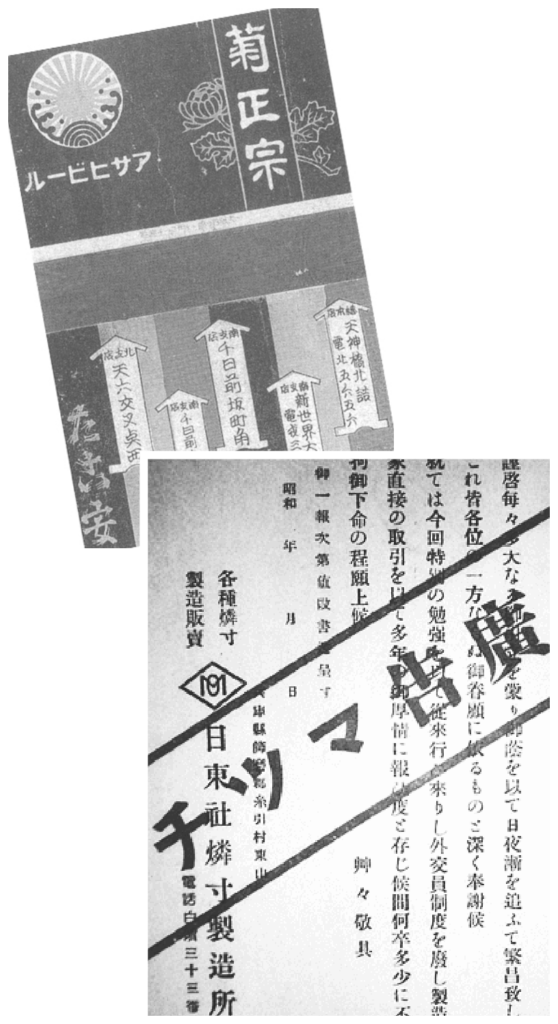

広告燐寸(マッチ)

宣伝広告のためのマッチだ !

今は、マッチは「消費者がお金を出して買うもの」。

これを、「タダでもらえるもの」に変えよう。

企業の広告をマッチ箱に刷り込んだ、企業も消費者も婚しいマッチを作ろう!

1929年、貞三は、今も本社の立つ姫路市東山に小さな工場を建てた。

そして、マッチの製造を開した。

広告マッチで築いた

兄弟の革新と団結

兄は、マッチの販売会社を創業した。

弟が作り、兄が売る。二人は、家庭用マッチの製造販売のかたわら、「広告マッチ」という新しい製品を世に紹介し、精力的に営業活動を行った。

広告マッチの雷要は年を追って増え、全消費量の15~20%を占めるまでになった。

1934年頃には、約半数のマッチ業者がこの分野に参入した。

貞三は、広告マッチの同業者たちと、1934年に「平和会」(平型燐寸和合会)を設立し、会長職を勤め)。平和会は、東京市場に出荷される広告マッチを、先駆的な合併しなくても、大手に対抗するためのまとまり・数の力はもてる——————

1932年以降、海外資本が力を失い、そこに国内の別資本が入った。

販売合戦の中、大企業による合併が手び激しくなったが、平和会は合併の波に対抗することができた。

平和会ができた同じ年。のちの3代目。壬が誕生した。

しかし、喜びもつかの間。時代は大きく戦争へと傾いていった。

マッチの灯で戦後を照らす

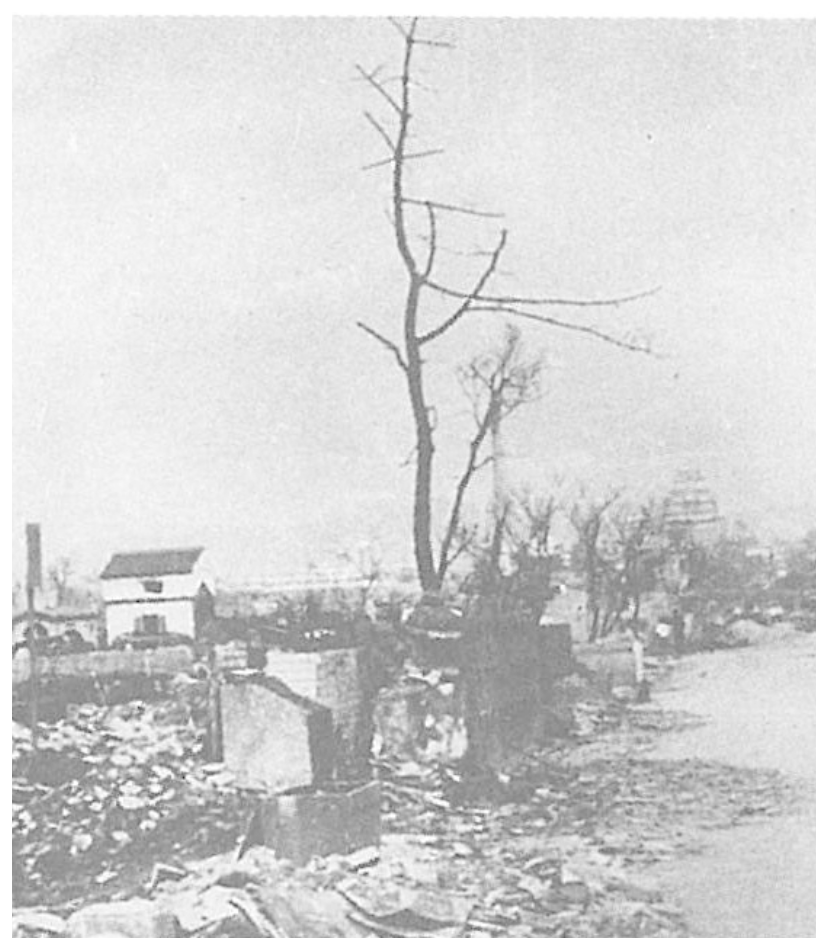

1937年、貞三は30歳で再び戦地に召集される。自由経済から統制経済へと日本経済が変わり、平和会も新しい共販会社に併合された。

戦局は悪化。日本本土への空襲が多く行われた。日本のマッチ工場の半数が戦災を受けた。姫路も例外ではなかったが、日東社はなんとか難を逃れることができた。

貞三が姫路に戻れたのは1942年。まだ戦局が有利であった頃のため、マッチ製造の再開はそれほど経営を圧迫しなかった——————

そして、貞三の改革が始まった。

1945年、日本は敗戦した。食糧難でひとの心は荒んだ。

流通の役割を担うのは闇市・・・日東社を取り巻く状況は、大きく変化した。

そんな混乱の戦後。

マッチの灯りで復興の一助となろう——————

貞三は真剣に仕事にとりくんだ。

マッチ業界の安定に全力を注ぐ日々

「消費者に満足していただける製品を造る」

——————それが日東社燐寸製造所 創業の精神。

軸木の材料が足りない?

——————今まで使っていなかった「松の木」の材を試してみよう。

工場を動かす電力が足りない?

——————ならば発電機を使おう。人々が眠る夜間に生産してみよう。

創意工夫の精神で、貞三はこの苦境を切り抜けたのであった。

そして1948年、マッチの配給規制が解除され、自由な取引ができるようになった。

貞三はこれを期に「日東社燐製造所」を株式会社として改組した。マッチ配給規制解除後、マッチ業界は戦前以上に回復した。しかし、その一方、激しいシェアの奪い合いが起こった。

他社より少しでも安く——————

その争いにマッチの販売価格は大きく下落し、業界全体が混乱した。

これではいけない——————

貞三は各種の同業団体に参加。先頭に立って政府に陳情し、マッチ業界の安定に全力を注いだのであった。

常識を覆すマッチ箱の大改革

その後も、貞三は広告マッチを扱う中小企業組合の理事長を12年間勤めるなとマッチ業界の発展に尽くした。

組合活動と並行して、貞三は日東社燐寸製造所の近代化・量産化を推し進めた。

各種機械の導入で果たした、一貫生産による合理化。

そして、「経木のマッチ箱」から、「紙のマッチ箱」への転換という大改革。

この箱を変えることがマッチの近代化には不可欠——————

貞三はそう考えた。

当時のマッチ箱は「経木」でできていた。

木材を薄くシート状の削ったもので、今でもまれに食品を包むのに使われている。

経木の箱、特に引き出しを機械で高速加工するのは非常に難しい。貞三は、マッチ箱の素材を変えることで、この問題を解決しようとしたのであった。

それに、広告マッチは企業の顔。従来の経木の箱ではもう、現在クライアントが求める、スマートな見た目を実現できない。貞三はそう感じていた。

「紙なんて経木の代用品」——————

そんな中傷もあったが、貞三は意に介さなかった。

——————もし紙製の箱が、経木の箱より前に存在していたなら、誰も経木なんて選ばないはず。それが持論であった。

オーダーマッチ誕生秘話

今までにないマッチ箱を作るには、今までにない機械が必要だった。

機械の開発は困難を極めた。経木より柔らかい紙の箱は、これまでの方法ではぐしゃりと変形してしまうのだ。

また、点火するための「横薬」の塗りにも問題があった。

それでも、時代は紙箱のマッチだ ——————

貞三は熱く関係者に語り、人々の心を動かした。

別業界などからも多くの人の助力を得、そして、貞三はついに紙製マッチ箱の 製造機を完成させたのであった。

紙製マッチは「オーダーマッチ」と名付けられた。

そして貞三は、同業者にその技術を全て公開した——————

毎日のように見学者が訪れ、オーダーマッチは爆発的に業界に広まっていったのであった。

また、のちに貞三は「側貼自動製造機」も開発。これも技術を惜しみなく公開した。

オーダーマッチは、広告マッチ黄金時代の基礎を築き、量産体制整備の端緒となってマッチ工業の発展に大きく貢献した。

マッチ業界を照らす情熱と

新たな時代の幕開け

「あの機械の特許を取っていたらなあ、という気もするが、皆が扱えるようにしたからこれだけマッチ業界が発展したんだ。これでいいんだ」

—————— のちに貞三はそう語っている。

その他、業界における価格調整などにも尽力し、貞三は常にマッチ業界の発展を考えた。時には、日東社マッチ製造所の利益にならなくても。

それは、57歳で病に倒れ、入院してからも続いた。

—————— よりよい機械に改良できないか?

—————— より合理的な生産方式は・・・

マッチを作るため、マッチ工業を発展させるために生まれた男。

それが大西貞三であった。

病床の父に代わり重責を負ったのが、当時30歳の息子・壬(あきら)であった。

そして、新しい時代が始まった。

第3章 3代目 大西 壬

― 多角経営に踏み切った、時代を読む目を持つ男 ―

後継者として己を磨く日々

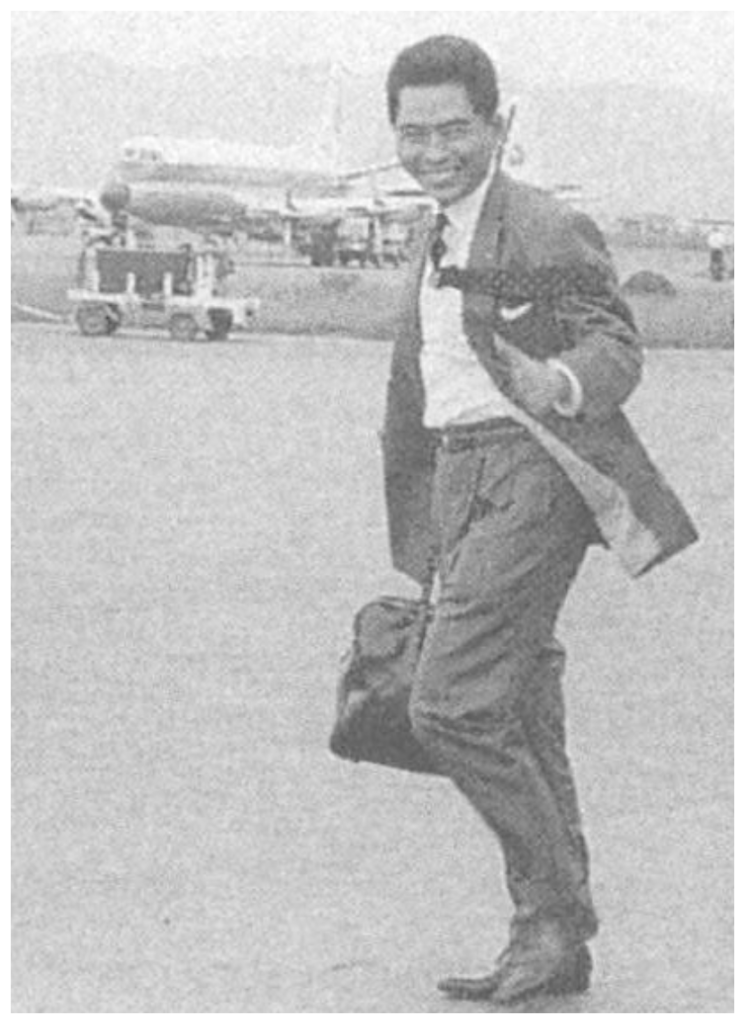

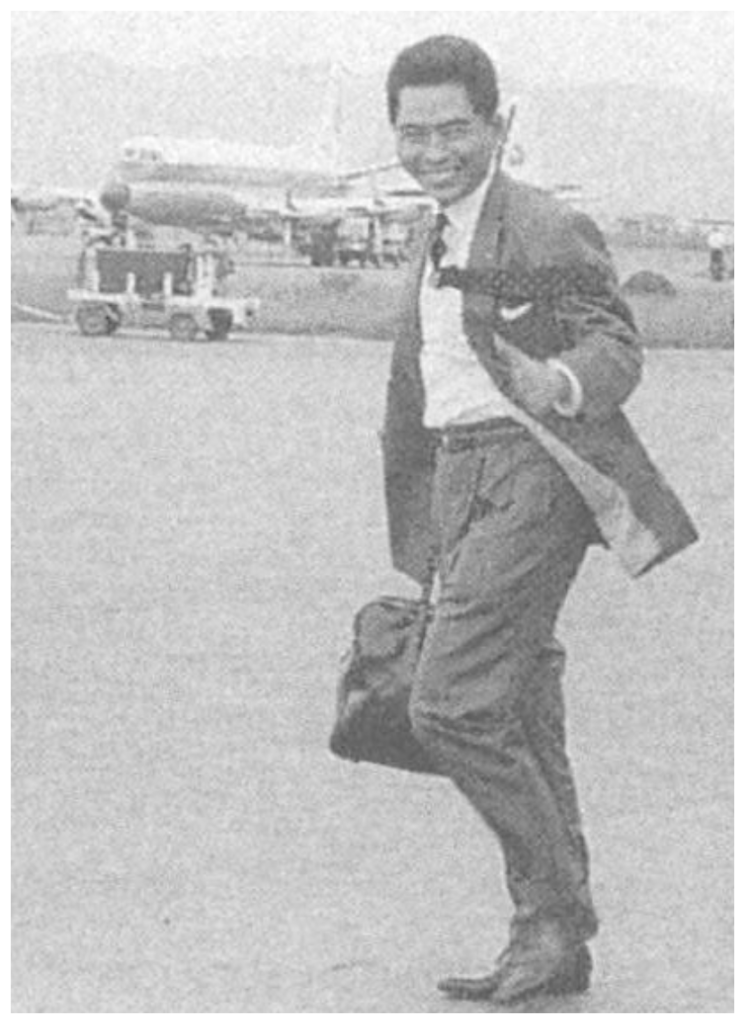

貞三の息子、大西 壬 (あきら)が入社したのは1957年。23歳のころであった。

自社を知らずに経営ができるか、とばかりに、まずは現場見習い。

製造技術を身につけたら営業畑へ。

自社の業務を全般的に習得しながら、後継者として己を磨いていった。

父・貞三が倒れた当時は30歳。専務を勤めていた。

以後、病床の父に代わり、壬が経営の指揮をとるようになる。

壬 の強みは、市場調査など素早い情報収集力。

そしてそれを読み解き、経営判断に活かす力であった。

主軸産業であるマッチだけでは、この業界が下火になった時、生き抜くことができない。

その危惧を、 壬 は常に抱えていた。

日東社の変革の火を灯す

そこでまずは、オーダーマッチのさらなる進化、 そして印刷分野への進出を見据え、「日東紙工」という会社を設立。

紙器の生産力と技術力を高めた。

そして、1970年、日東社燐寸製造所という社名を、現在の「日東社」に改めた。

多角経営への第一歩であった。

マッチ生産設備の充実や、ワックスマッチ・プラマッチといった新しいマッチの開発を行う一方、壬は腕利きの外部コンサルタントに調査を依頼した。

—————— 日東社は、これからどう業種を転換すべきか?

その報告書を参考に、今の日東社の事業分野が次々に芽生えることとなる。

しかし、その3年後、1970年。

オイルショックがマッチ業界を直撃し、電力不足や物価上昇などで、経済は不安定となったのであった。

ライター時代への挑戦

壬 の危惧通り、「マッチだけでは立ち行かない時代」が近づいていた。

オイルショック後も不況が続く中、1975年頃からは、ライターが普及し始めていた。

使い捨てライターに、マッチの需要は食われるようになった。

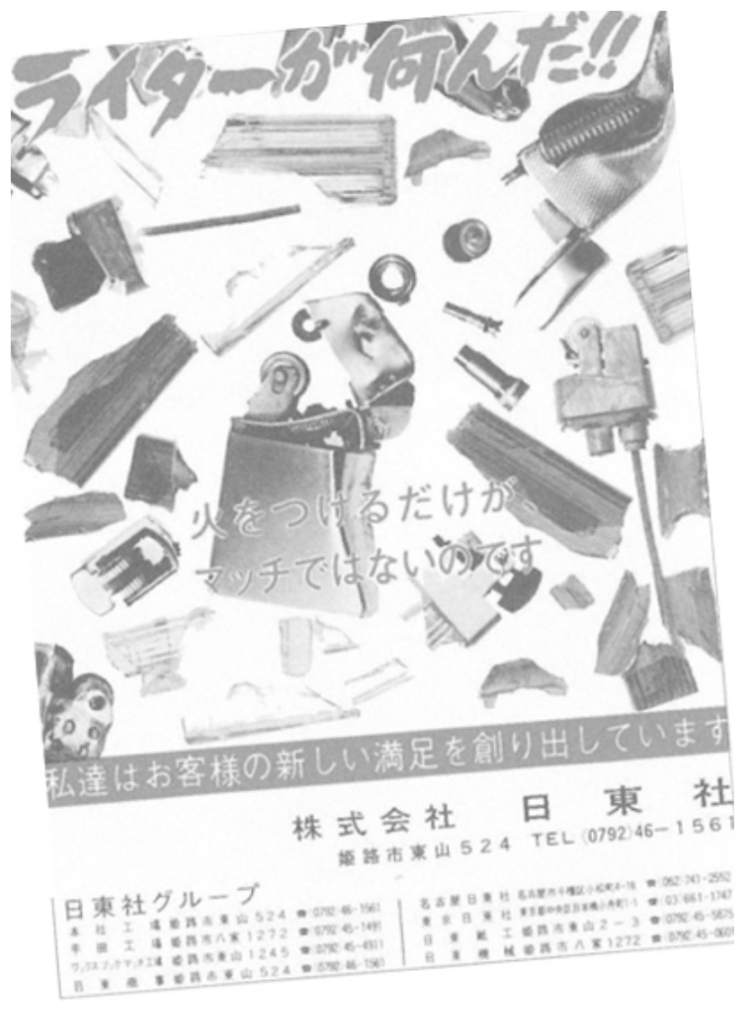

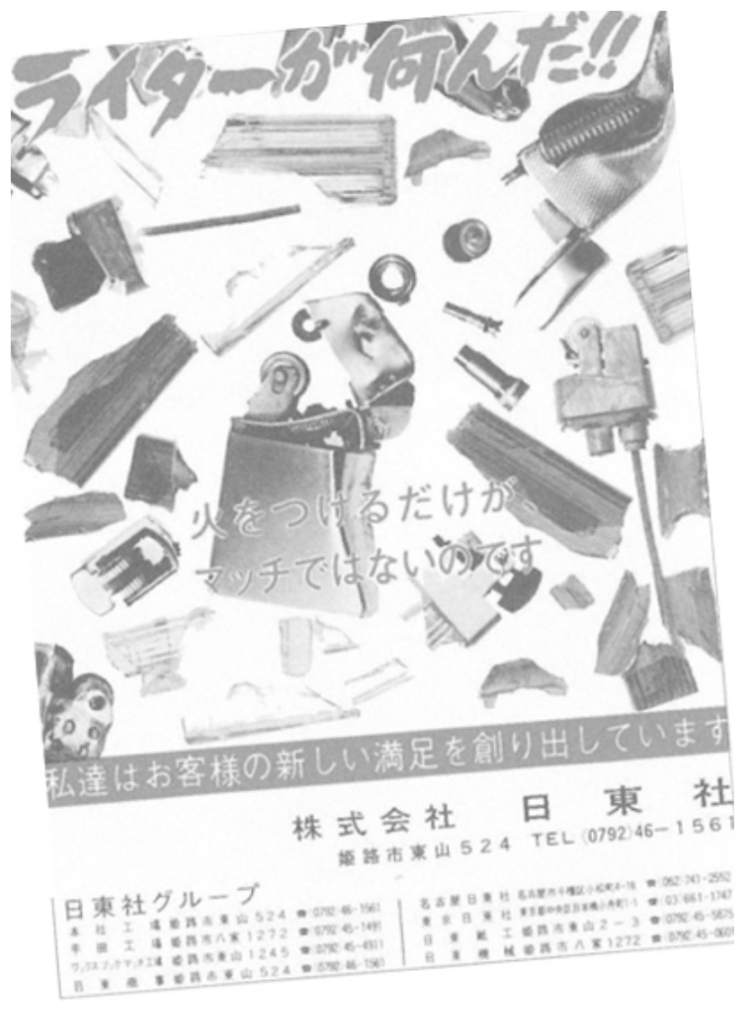

「ライターが何んだ !火をつけるだけがマッチではないのです」

これは、1976年の、当社の広告のキャッチコピーである。

社内には、ライター事業への進出に反対するものが多かった。

—————— おれたちは高品質なマッチ作りに命をかけてきた !

—————— ライターなんて敵だ ! 負けてなるか !

マッチは日東社の芯に燃える灯り。マッチへの熱い想いは、 壬も同じだった。

だが、 壬は冷静にライターの将来性を見抜いていた。

「きっとライターは伸びる。

マッチで培った技術を生かして、 ライターの名入れをやろう」 そう社員を説得し、 壬はライター事業進出に踏み切った。

—————— そして、予想通り名入れライターは大きな市場となり、現在も生産が続いている。

多角化戦略で拓く日東社の新時代

ライター、紙おしぼり、ティッシュペーパー・・・

日東社では、こうした新製品は当時、基本的に社外から仕入れたものに名入れ(店名や広告の刷り込み)を行って販売していた。

仕入れでの販売ノウハウを4年間学び、 壬は新たな一歩を踏み出した。

「これからは、自社での製造販売も行う。」

壬 はポケットティッシュの製造工場設備を導入し、一貫生産体制を一気に確立した。

こうして、「SP(セールスプロモーション)用品メーカー」という、日東社の新しい顔が生まれた。

壬の事業拡大は、全く畑違いの分野にも及んだ。

自社工場の敷地には、商品の転換等で使われなくなった場所が存在した。

これを活用するべく、テニスクラブをオープンしたのである。

現在、この事業は「ノアインドアステージ」として、全国に35店舗のテニスクラブを運営するまでに成長している。

第2章 2代目 大西 貞三

― 日東社を復活させ、マッチ業界発展に尽力した男 ―

最大のピンチから

生き残るための道筋

1929年、日東社燐寸製造所閉鎖の翌年、初代廣松の息子 貞三が除隊。

戦地から姫路に戻ってきた。

そこで貞三が見たのは、最大のピンチだった。

精力的に働いていたはずの父は重い病に倒れ、床に伏していた。

母方実家の養子に入った兄が、勤めていた銀行を辞め、一人工場再開に向け奔走している状態だった。

その頃、わかったことがあった。

「海外資本に対抗するため」だったはずの、山陽燐寸製造所の合併。

—————— その背後には、海外資本があった。

それを知った貞三と兄は考えた。

合併した大手と同じことをしても勝てない ——————

おれたちが生き残る道、それは———

広告燐寸(マッチ)

宣伝広告のためのマッチだ !

今は、マッチは「消費者がお金を出して買うもの」。

これを、「タダでもらえるもの」に変えよう。

企業の広告をマッチ箱に刷り込んだ、企業も消費者も婚しいマッチを作ろう!

1929年、貞三は、今も本社の立つ姫路市東山に小さな工場を建てた。

そして、マッチの製造を開した。

広告マッチで築いた

兄弟の革新と団結

兄は、マッチの販売会社を創業した。

弟が作り、兄が売る。二人は、家庭用マッチの製造販売のかたわら、「広告マッチ」という新しい製品を世に紹介し、精力的に営業活動を行った。

広告マッチの雷要は年を追って増え、全消費量の15~20%を占めるまでになった。

1934年頃には、約半数のマッチ業者がこの分野に参入した。

貞三は、広告マッチの同業者たちと、1934年に「平和会」(平型燐寸和合会)を設立し、会長職を勤め)。平和会は、東京市場に出荷される広告マッチを、先駆的な合併しなくても、大手に対抗するためのまとまり・数の力はもてる——————

1932年以降、海外資本が力を失い、そこに国内の別資本が入った。

販売合戦の中、大企業による合併が手び激しくなったが、平和会は合併の波に対抗することができた。

平和会ができた同じ年。のちの3代目。壬が誕生した。

しかし、喜びもつかの間。時代は大きく戦争へと傾いていった。

マッチの灯で戦後を照らす

1937年、貞三は30歳で再び戦地に召集される。自由経済から統制経済へと日本経済が変わり、平和会も新しい共販会社に併合された。

戦局は悪化。日本本土への空襲が多く行われた。日本のマッチ工場の半数が戦災を受けた。姫路も例外ではなかったが、日東社はなんとか難を逃れることができた。

貞三が姫路に戻れたのは1942年。まだ戦局が有利であった頃のため、マッチ製造の再開はそれほど経営を圧迫しなかった——————

そして、貞三の改革が始まった。

1945年、日本は敗戦した。食糧難でひとの心は荒んだ。

流通の役割を担うのは闇市・・・日東社を取り巻く状況は、大きく変化した。

そんな混乱の戦後。

マッチの灯りで復興の一助となろう——————

貞三は真剣に仕事にとりくんだ。

マッチ業界の安定に全力を注ぐ日々

「消費者に満足していただける製品を造る」

——————それが日東社燐寸製造所 創業の精神。

軸木の材料が足りない?

——————今まで使っていなかった「松の木」の材を試してみよう。

工場を動かす電力が足りない?

——————ならば発電機を使おう。人々が眠る夜間に生産してみよう。

創意工夫の精神で、貞三はこの苦境を切り抜けたのであった。

そして1948年、マッチの配給規制が解除され、自由な取引ができるようになった。

貞三はこれを期に「日東社燐製造所」を株式会社として改組した。マッチ配給規制解除後、マッチ業界は戦前以上に回復した。しかし、その一方、激しいシェアの奪い合いが起こった。

他社より少しでも安く——————

その争いにマッチの販売価格は大きく下落し、業界全体が混乱した。

これではいけない——————

貞三は各種の同業団体に参加。先頭に立って政府に陳情し、マッチ業界の安定に全力を注いだのであった。

常識を覆すマッチ箱の大改革

その後も、貞三は広告マッチを扱う中小企業組合の理事長を12年間勤めるなとマッチ業界の発展に尽くした。

組合活動と並行して、貞三は日東社燐寸製造所の近代化・量産化を推し進めた。

各種機械の導入で果たした、一貫生産による合理化。

そして、「経木のマッチ箱」から、「紙のマッチ箱」への転換という大改革。

この箱を変えることがマッチの近代化には不可欠——————

貞三はそう考えた。

当時のマッチ箱は「経木」でできていた。

木材を薄くシート状の削ったもので、今でもまれに食品を包むのに使われている。

経木の箱、特に引き出しを機械で高速加工するのは非常に難しい。貞三は、マッチ箱の素材を変えることで、この問題を解決しようとしたのであった。

それに、広告マッチは企業の顔。従来の経木の箱ではもう、現在クライアントが求める、スマートな見た目を実現できない。貞三はそう感じていた。

「紙なんて経木の代用品」——————

そんな中傷もあったが、貞三は意に介さなかった。

——————もし紙製の箱が、経木の箱より前に存在していたなら、誰も経木なんて選ばないはず。それが持論であった。

オーダーマッチ誕生秘話

今までにないマッチ箱を作るには、今までにない機械が必要だった。

機械の開発は困難を極めた。経木より柔らかい紙の箱は、これまでの方法ではぐしゃりと変形してしまうのだ。

また、点火するための「横薬」の塗りにも問題があった。

それでも、時代は紙箱のマッチだ ——————

貞三は熱く関係者に語り、人々の心を動かした。

別業界などからも多くの人の助力を得、そして、貞三はついに紙製マッチ箱の 製造機を完成させたのであった。

紙製マッチは「オーダーマッチ」と名付けられた。

そして貞三は、同業者にその技術を全て公開した——————

毎日のように見学者が訪れ、オーダーマッチは爆発的に業界に広まっていったのであった。

また、のちに貞三は「側貼自動製造機」も開発。これも技術を惜しみなく公開した。

オーダーマッチは、広告マッチ黄金時代の基礎を築き、量産体制整備の端緒となってマッチ工業の発展に大きく貢献した。

マッチ業界を照らす情熱と

新たな時代の幕開け

「あの機械の特許を取っていたらなあ、という気もするが、皆が扱えるようにしたからこれだけマッチ業界が発展したんだ。これでいいんだ」

—————— のちに貞三はそう語っている。

その他、業界における価格調整などにも尽力し、貞三は常にマッチ業界の発展を考えた。時には、日東社マッチ製造所の利益にならなくても。

それは、57歳で病に倒れ、入院してからも続いた。

—————— よりよい機械に改良できないか?

—————— より合理的な生産方式は・・・

マッチを作るため、マッチ工業を発展させるために生まれた男。

それが大西貞三であった。

病床の父に代わり重責を負ったのが、当時30歳の息子・壬(あきら)であった。

そして、新しい時代が始まった。

第3章 3代目 大西 壬

― 多角経営に踏み切った、時代を読む目を持つ男 ―

後継者として己を磨く日々

貞三の息子、大西 壬 (あきら)が入社したのは1957年。23歳のころであった。

自社を知らずに経営ができるか、とばかりに、まずは現場見習い。

製造技術を身につけたら営業畑へ。

自社の業務を全般的に習得しながら、後継者として己を磨いていった。

父・貞三が倒れた当時は30歳。専務を勤めていた。

以後、病床の父に代わり、壬が経営の指揮をとるようになる。

壬 の強みは、市場調査など素早い情報収集力。

そしてそれを読み解き、経営判断に活かす力であった。

主軸産業であるマッチだけでは、この業界が下火になった時、生き抜くことができない。

その危惧を、 壬 は常に抱えていた。

日東社の変革の火を灯す

そこでまずは、オーダーマッチのさらなる進化、 そして印刷分野への進出を見据え、「日東紙工」という会社を設立。

紙器の生産力と技術力を高めた。

そして、1970年、日東社燐寸製造所という社名を、現在の「日東社」に改めた。

多角経営への第一歩であった。

マッチ生産設備の充実や、ワックスマッチ・プラマッチといった新しいマッチの開発を行う一方、壬は腕利きの外部コンサルタントに調査を依頼した。

—————— 日東社は、これからどう業種を転換すべきか?

その報告書を参考に、今の日東社の事業分野が次々に芽生えることとなる。

しかし、その3年後、1970年。

オイルショックがマッチ業界を直撃し、電力不足や物価上昇などで、経済は不安定となったのであった。

ライター時代への挑戦

壬 の危惧通り、「マッチだけでは立ち行かない時代」が近づいていた。

オイルショック後も不況が続く中、1975年頃からは、ライターが普及し始めていた。

使い捨てライターに、マッチの需要は食われるようになった。

「ライターが何んだ !火をつけるだけがマッチではないのです」

これは、1976年の、当社の広告のキャッチコピーである。

社内には、ライター事業への進出に反対するものが多かった。

—————— おれたちは高品質なマッチ作りに命をかけてきた !

—————— ライターなんて敵だ ! 負けてなるか !

マッチは日東社の芯に燃える灯り。マッチへの熱い想いは、 壬も同じだった。

だが、 壬は冷静にライターの将来性を見抜いていた。

「きっとライターは伸びる。

マッチで培った技術を生かして、 ライターの名入れをやろう」 そう社員を説得し、 壬はライター事業進出に踏み切った。

—————— そして、予想通り名入れライターは大きな市場となり、現在も生産が続いている。

多角化戦略で拓く日東社の新時代

ライター、紙おしぼり、ティッシュペーパー・・・

日東社では、こうした新製品は当時、基本的に社外から仕入れたものに名入れ(店名や広告の刷り込み)を行って販売していた。

仕入れでの販売ノウハウを4年間学び、 壬は新たな一歩を踏み出した。

「これからは、自社での製造販売も行う。」

壬 はポケットティッシュの製造工場設備を導入し、一貫生産体制を一気に確立した。

こうして、「SP(セールスプロモーション)用品メーカー」という、日東社の新しい顔が生まれた。

壬の事業拡大は、全く畑違いの分野にも及んだ。

自社工場の敷地には、商品の転換等で使われなくなった場所が存在した。

これを活用するべく、テニスクラブをオープンしたのである。

現在、この事業は「ノアインドアステージ」として、全国に35店舗のテニスクラブを運営するまでに成長している。

2012年より同業他社のマッチ製造会社、数社より事業譲渡を受け、

業界トップシェアで製造するようになった。

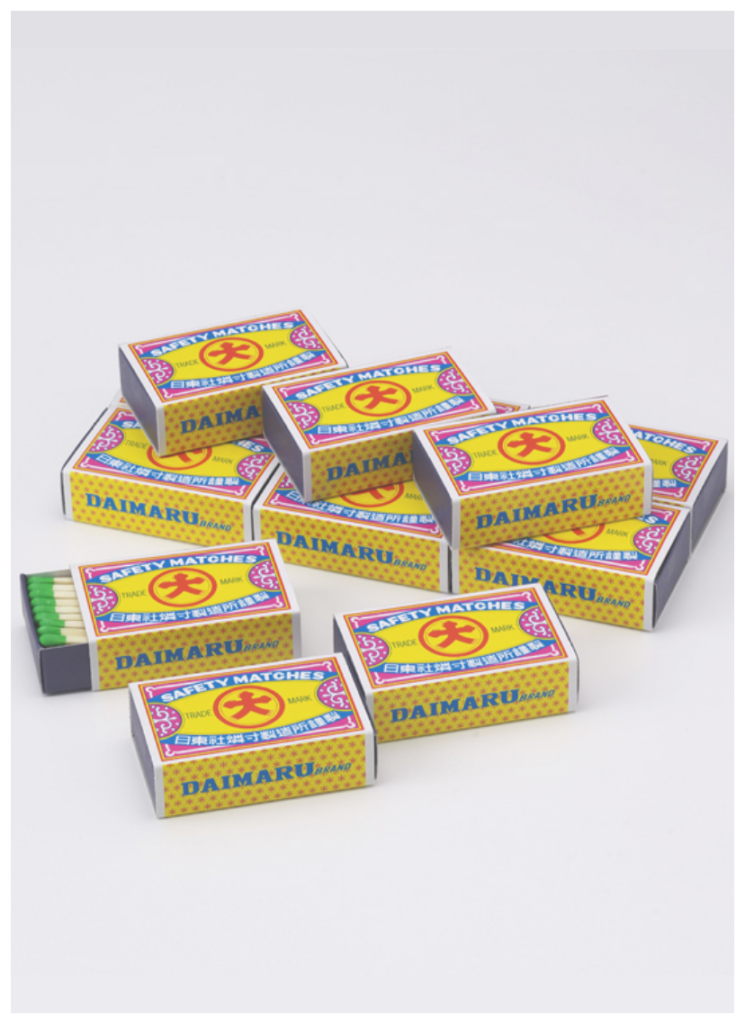

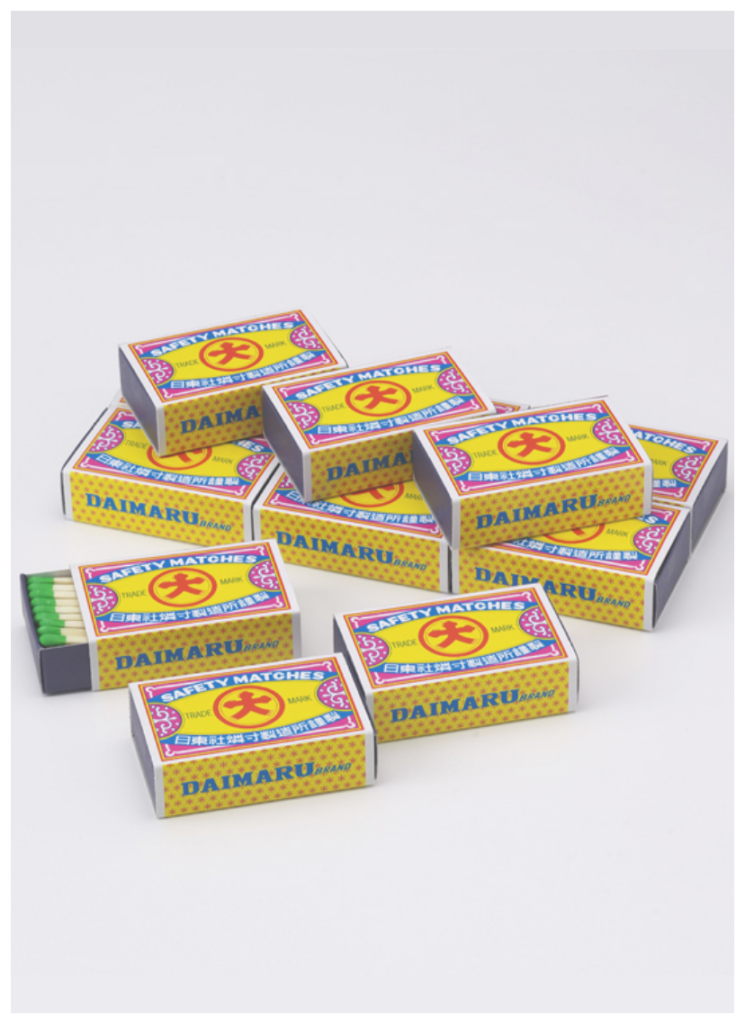

受け継いだ中で明治時代に商標登録され、

以降ほとんどデザインを変えることなく続けてきたパッケージがある。

譲渡を決断された会社は、マッチ事業を撤退しても

「マッチ文化の火を消したくない」という強い想いがあり、

日東社は商標だけでなく想いまで受け継いだ。

日本固有の仏壇文化は、家庭用マッチが支えてきたという自負がある。

ここまで長く続く産業、業界は日本国内でも珍しい。

だからこそ、マッチの独特の香りや情緒は残すべき価値がある。

日本でマッチの生産が始まってから約150年の伝統を灯し続ける。

壬は語る。

「これだけなら損してもいいそれを考えておけば、

未知の分野にも臆せずチャレンジできる。だめなら退却すればいい」

日東社のチャレンジは続いている。

これからも、彼ら3人の意思を継ぎ、

日東社は未来へのチャレンジを続けていく。

これまでの100年を礎に、

これからの100年へ。

2012年より同業他社のマッチ製造会社、数社より事業譲渡を受け、

業界トップシェアで製造するようになった。

受け継いだ中で明治時代に商標登録され、

以降ほとんどデザインを変えることなく続けてきたパッケージがある。

譲渡を決断された会社は、マッチ事業を撤退しても

「マッチ文化の火を消したくない」という強い想いがあり、

日東社は商標だけでなく想いまで受け継いだ。

日本固有の仏壇文化は、家庭用マッチが支えてきたという自負がある。

ここまで長く続く産業、業界は日本国内でも珍しい。

だからこそ、マッチの独特の香りや情緒は残すべき価値がある。

日本でマッチの生産が始まってから約150年の伝統を灯し続ける。

壬は語る。

「これだけなら損してもいいそれを考えておけば、

未知の分野にも臆せずチャレンジできる。だめなら退却すればいい」

日東社のチャレンジは続いている。

これからも、彼ら3人の意思を継ぎ、

日東社は未来へのチャレンジを続けていく。

これまでの100年を礎に、

これからの100年へ。